试点重启后多次扩围,500亿额度还没用完

2016年,中国重启不良资产证券化项目。首批符合条件的金融机构为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行,试点总额度500亿元。2017年,试点银行扩围至国家开发银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、浦发银行、浙商银行、北京银行、江苏银行和杭州银行共12家银行。然而,根据Wind数据显示,截止2019年7月17日,不良资产证券化发行总规模为471.3亿元,仍未达到试点总额度,一时间引发讨论。

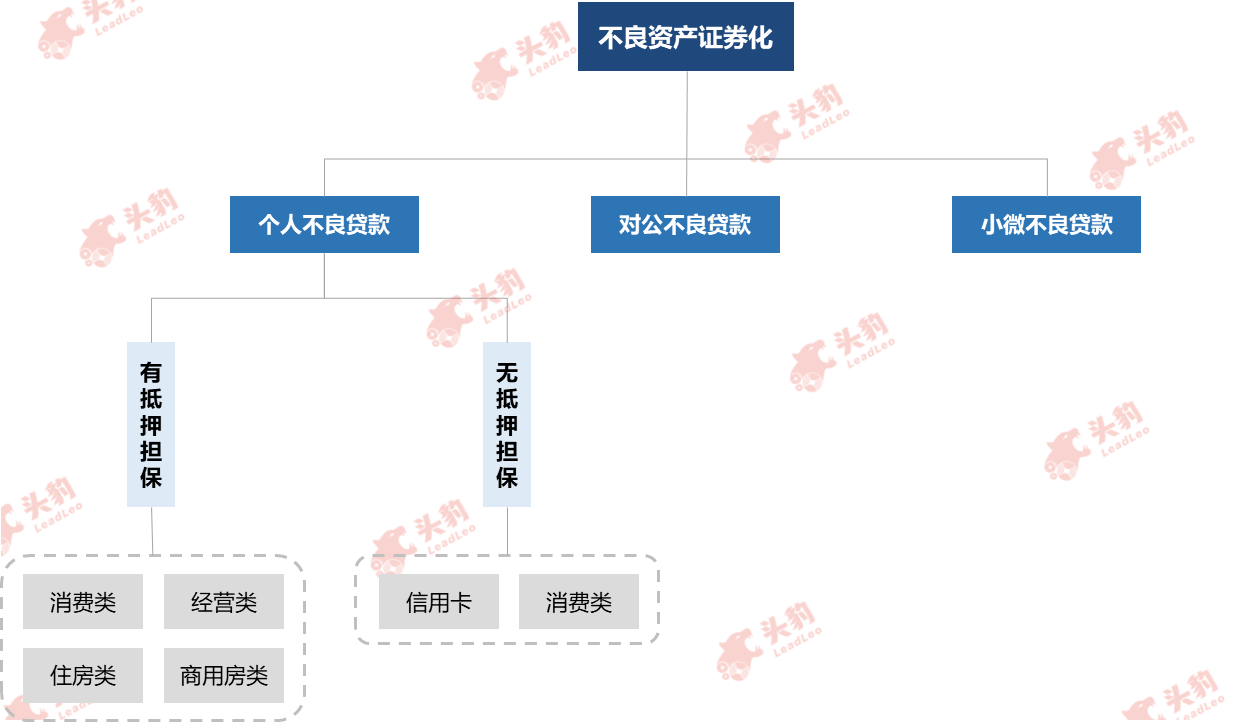

不良资产证券化行业定义及基础资产分类

由于目前在中国境内发行的不良资产支持证券基础资产类型为商业银行间的不良贷款,不良资产证券化在中国又被称作不良贷款证券化。不良贷款资产支持证券是指在中国境内,银行业金融机构及其他经监管部门认定的金融机构作为发起机构,将不良贷款信托给受托机构,由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行收益证券,以该不良贷款所产生的现金支付资产支持证券收益的证券化融资工具。

依据基础资产不同,不良资产证券化产品基础资产可分为个人不良贷款、对公不良贷款以及小微不良贷款。

不良资产证券化产品基础资产分类

来源:头豹研究院编辑整理

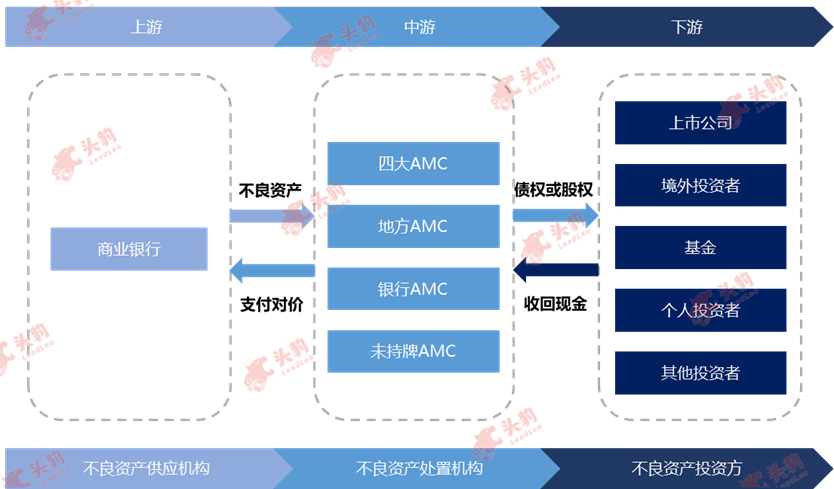

中国不良资产证券化行业产业链分析

由于不良资产证券化隶属于不良资产处置方式之一,本报告在产业链部分将对不良资产处置行业的产业链进行重点分析。

不良资产处置行业的产业链可分为三部分:产业链上游市场参与者为不良资产供应机构——商业银行。产业链中游环节的主体由不良资产处置机构构成,包括四大AMC、地方AMC、银行AMC以及未持牌AMC。产业链下游涉及各类投资机构,包括上市公司、私募基金、境外投资者、保险机构与产业投资者等。

中国不良资产证券化行业产业链

来源:头豹研究院编辑整理

上游:

中国不良资产证券化行业上游参与主体为商业银行。依据2007年7月中国银监会印发的《贷款风险分类指引》,不良贷款为商业银行贷款等级分类中“次级贷款”、“可疑贷款”以及“损失贷款”三类贷款的合称。

中游:

中国不良资产证券化行业中游参与者为资产管理机构,包括四大AMC、地方AMC、银行AMC以及未持牌AMC。

下游:

中国不良资产证券化行业下游参与主体为各类不良资产投资者,依据投资方类型的不同,下游投资方可分为机构投资方与个人投资者。

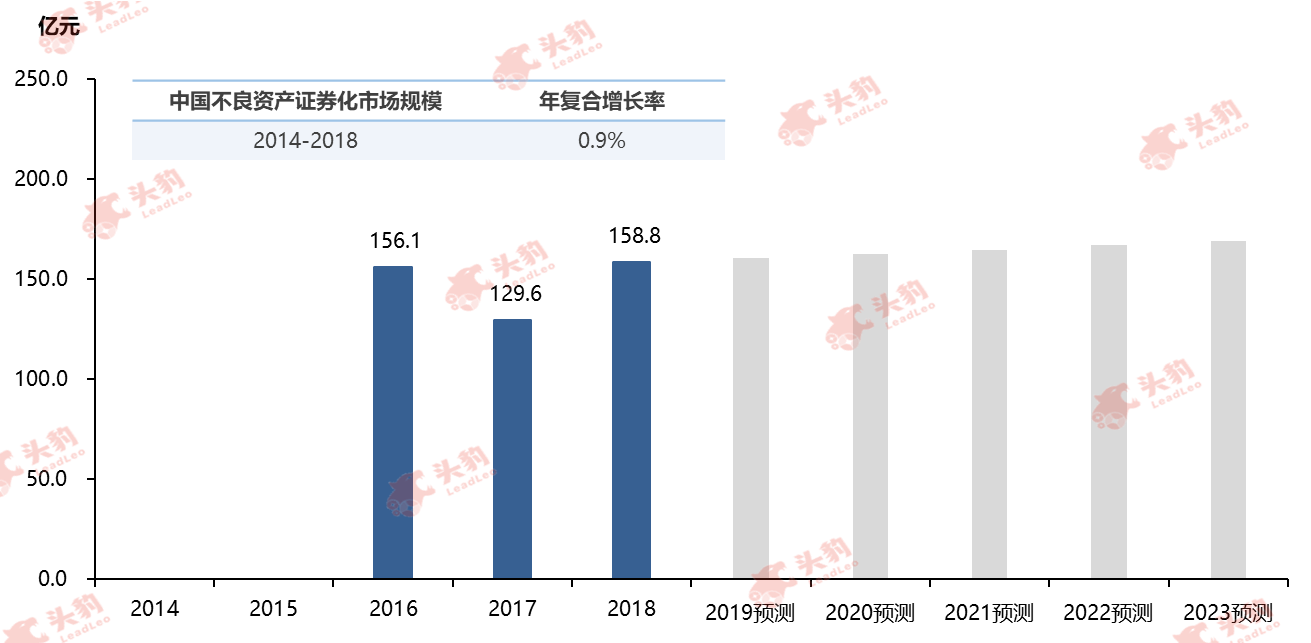

中国不良资产证券化行业市场规模分析

中国第一个不良资产证券化项目开始于2003年,随后分别于2004年、2006年与2008年发行了不良资产支持证券。在2008年12月底,中国政府出于对美国次贷危机和国际金融危机的谨慎性考虑,暂停不良资产证券化项目。伴随着银行不良贷款规模的快速增加,2016年不良资产证券化业务正式重启。以发行金额规模计,中国不良资产证券化行业市场规模在过去三年间整体呈现稳定发展、平稳上升的趋势,由2016年的156.1亿元增长至2018年的158.8亿元,期间年复合增长率为0.9%。受中国银行业不良资产规模持续增长以及中国金融市场日趋成熟、金融监管趋严等有利因素的推动,根据预测,未来五年中国不良资产证券化市场规模将保持稳定增长。

中国不良资产证券化行业市场规模,2014-2023年预测

来源:头豹研究院编辑整理

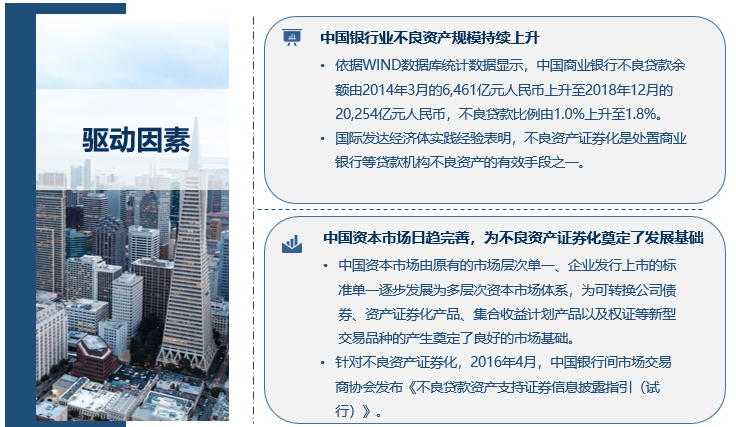

中国不良资产证券化行业驱动因素分析

Ø 中国银行业不良资产规模持续上升

依据WIND数据库统计数据显示,中国商业银行不良贷款余额由2014年3月的6,461亿元人民币上升至2018年12月的20,254亿元人民币,不良贷款比例由1.0%上升至1.8%。上述数据表明,在过去五年间中国银行业不良贷款规模整体呈现持续、快速的增长态势。美国、日本以及韩国等国际发达经济体实践经验表明,不良资产证券化是处置商业银行等贷款机构不良资产的有效手段之一。因此,中国商业银行不良资产规模持续、快速上升增加了对于不良资产处置的需求,提供了大量可证券化的资产来源,从而推动了不良资产证券化行业进一步发展的重要因素之一。

Ø 中国资本市场日趋完善,为不良资产证券化奠定了发展基础

经过长期发展,中国资本市场由原有的市场层次单一、企业发行上市的标准单一逐步发展为多层次资本市场体系,目前已经形成主板市场、创业板市场、中小企业板市场、新三板市场、地方股权交易市场以及科创板交易市场,极大程度上满足了处于不同阶段、不同类型企业的融资需求与不同风险偏好投资者的投资需求。为可转换公司债券、资产证券化产品、集合收益计划产品以及权证等新型交易品种的产生奠定了良好的市场基础。同时,针对不良资产证券化,2016年4月,中国银行间市场交易商协会发布《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》,旨在规范不良贷款资产支持证券信息披露行为,维护投资者合法权益,促进信贷资产证券化市场健康有序发展,从而更好发挥金融支持实体经济作用,为不良资产证券化产品的发行奠定了良好的法律法规基础。

中国不良资产证券化行业驱动因素

来源: 头豹研究院编辑整理

中国不良资产证券化行业发展趋势

Ø 项目交易结构设计趋于多样化

一方面,中国目前已发行的不良资产支持证券化产品通常只包含一个特殊目的载体(以下简称“SPV”),交易结构较为简单,从而衍生出在真实销售、破产隔离以及税法方面的问题;另一方面,已发行的不良资产证券化产品的内部增信措施普遍为“优先档+次级档”的结构设计,在所有证券化产品中交易结构相对简单。然而,目前中国其他证券化产品,例如信贷资产证券化产品内部增信措施已经开始在优先档与次级档之间增设夹层档,增加了现金流支付顺序的多样化,进而更好地满足了投资者多样化的投资需求。

Ø 产品基础资产类别更加多元化

在2005至2008年发行的不良资产证券化产品基础资产均为对公不良贷款,而在2016年不良资产证券化项目重启后,产品的基础资产类别呈现多样化的态势。从已经发行的产品来看,一方面,基础资产的类别开始由原有的对公不良贷款向个人类不良贷款领域倾斜;另一方,基于个人类不良贷款的不良资产证券化产品发行比例呈现明显的快速上升趋势,以无抵押担保的不良信用卡债券为基础资产的产品成为当前中国银行间债券市场发行的主要产品类型。

中国不良资产证券化行业发展趋势

来源: 头豹研究院编辑整理

来源: 头豹研究院编辑整理

深度见解

当前,中国不良资产证券化在实际操作过程中仍然存在较多的制约,主要为资产池自身存在较大风险、市场流动性水平偏低以及操作性配套制度尚不完善。然而,对标其他不良资产处置手段,证券化不仅可以实现出表、优化财务报表,在风险隔离以及估值方面也具有优势。未来,在中国资本市场、法律体系等逐步完善的影响下,不良资产证券化将得到进一步发展。