维生素行业高度集中,竞争格局基本稳定

目前,全球维生素行业基本形成了以中国为生产中心,中国与荷兰帝斯曼、德国巴斯夫三足鼎立的竞争格局。由于维生素行业受到技术和原料等因素限制,进入壁垒较高,现有头部企业通过不断提升产能、拓展市场,已经形成稳定的竞争格局,产能向少数企业集中,下游市场基本由少数维生素生产头部企业垄断。

维生素定义与分类

维生素是人和动物为维持正常生理机能而从食物中获取的一类微量有机化合物。这类物质不是构成细胞组织的原料,也不为身体提供能量,而是作为一种调节物质,辅助体内物质新陈代谢。虽然人和动物对维生素的需求量很小,但不可或缺。

常见的维生素共有13种,依据分子结构与物质性质不同,维生素主要分为脂溶性和水溶性两大类。其中,脂溶性维生素包括维生素A、维生素D3、维生素E、维生素K3,水溶性维生素包括维生素B族中的B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9及维生素C。

常用维生素种类(根据分子结构与性质不同)

中国维生素行业产业链分析

中国维生素工业化起源于上世纪50年代末,而今中国已发展成为全球维生素生产中心。目前,中国维生素行业已经形成集原料供应、维生素生产和销售于一体的完善的产业链,表现为:上游参与主体是原料供应商,包括化工原料供应商和农产品供应商,产业链中游参与主体是维生素生产企业,产业链下游是维生素行业的销售终端,包括饲料生产企业、医药及化妆品生产企业和食品加工企业。

中国维生素行业产业链

u 产业链上游

中国维生素行业产业链上游参与主体是原料供应商,可分为化工原料供应企业和农产品供应企业。从产品供应来看,化工原料包括葡萄糖、柠檬醛、异植物醇等,供应商有中国蓝星、东华能源、巴斯夫和广聚能源等。农产品包括大豆、玉米等,供应商有中储粮与各地粮食经营机构。

u 产业链中游

从生产工艺与技术来看,维生素生产方法包括化学合成、动植物提取和微生物发酵法三种,不同种类维生素生产运用工艺于技术差距较大。其中维生素C生产运用两步发酵法,生产工艺成熟,技术水平高;维生素E、B3和K3关键技术处于中等水平,而维生素A、B1、B2、B5、B6、B7及D3等多个种类生产技术水平较低,中间体等原料依赖进口。

维生素生产关键技术

从产品特性来看,维生素是饲料、医药、化妆品和食品加工等下游企业生产必需品,但单位产品添加量少,成本占比低。以饲料生产企业为例,饲料生产需要玉米做配合料、豆粕做浓缩料及维生素、微量矿物质、氨基酸等预混合料,1吨饲料原料成本约3,500-5,000元,其中豆粕成本占比51%,玉米成本占比35%,预混合料占比5%,人力及其他成本占比10%,维生素是饲料生产所需的微量元素,成本占比不足2%,下游企业对维生素的价格变化不敏感。

u 产业链下游

中国维生素行业产业链下游为销售终端,包括饲料生产企业、医药及化妆品生产企业、食品加工企业。从应用领域来看,维生素主要应用饲料、医药、化妆品和食品等领域,具体表现为:

(1)在饲料生产领域,维生素作为动物生长、代谢所必须的物质,是饲料生产预混合料中的重要组成部分,用以提升动物免疫能力;

(2)在医药及化妆品生产领域,维生素作为促进人体生长与代谢的有机物质,广泛地用于生产保健食品。由于维生素C可以防止细胞膜氧化和受损,维生素E具有抑制黑色素沉积的作用,维生素也是常见的化妆品添加成分;

(3)在食品加工领域,维生素作为食品添加剂使用,可增加食品营养成分、起到抗氧化及作色的作用,应用于功能饮料、发酵食品、烘焙食品生产中。

从应用结构来看,饲料生产是维生素最主要的应用领域,市场占比约68%,其次是医药及化妆品生产、食品加工,分别占比22%与10%。就单品种维生素下游市场应用结构来看,除维生素B1与维生素C两个品种外,其他九个品种在饲料生产领域应用比例均在65%以上,饲料生产企业是维生素行业最主要的销售终端。而维生素B1主要运用于医药及化妆品生产领域,应用比例达51%,用于治疗脚气病、神经炎、消化不良等疾病;维生素C主要运用于食品加工领域,主要用作营养增补剂、抗氧化剂、着色剂。

中国维生素行业市场规模

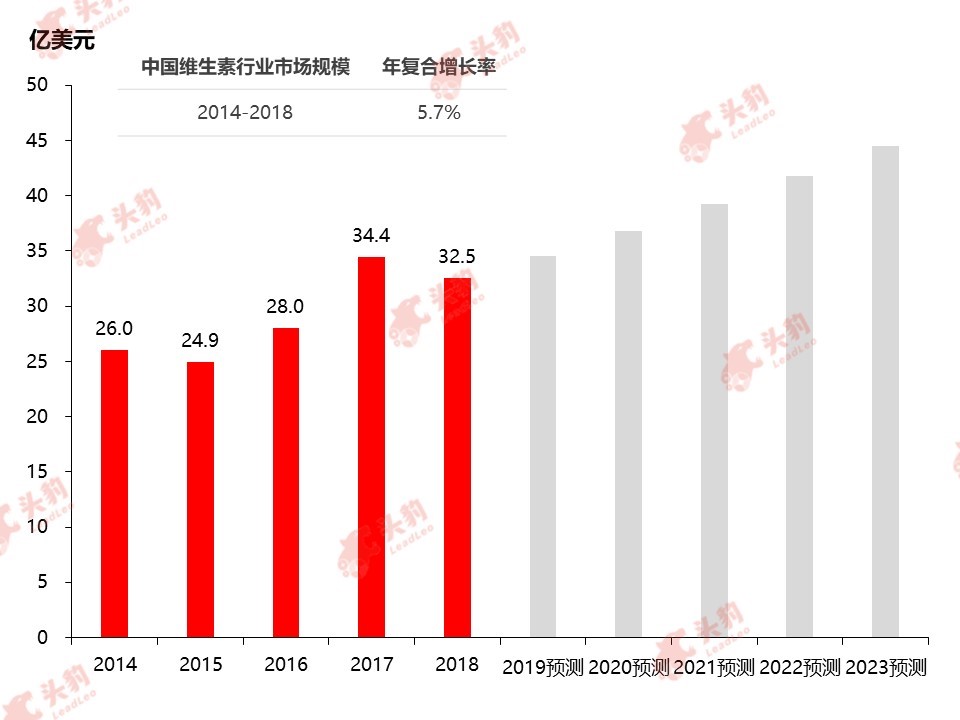

在中国维生素产量持续增长的背景下,维生素市场规模受价格因素影响大,2014-2018年中国维生素行业市场规模波动较大。受2015年新《环保法》等一系列环保政策影响,中国维生素生产企业迫于环保压力纷纷停产、减产整顿,市场供应紧缺,导致市场规模出现小幅萎缩,2015年下降至24.9亿美元。受2016年10月全球维生素巨头巴斯夫德国化工厂爆炸事件影响,多个维生素品种价格集体大涨,2016-2017年维生素市场规模快速增长,2017年达到最高点34.4亿美元。由于价格上涨,维生素行业高利润吸引新进入者加入竞争,导致行业产能过剩、价格下降,2018年市场规模回落至32.5亿美元。

中国维生素行业市场规模,2014-2023年预测(按工业产值)

中国维生素行业驱动因素

u 下游需求量平稳增长

饲料加工是维生素的主要需求行业,占维生素整体需求的68%,维生素行业发展与饲料加工行业紧密相关。中国饲料工业协会统计数据显示,2018年中国饲料产量2.3亿吨,其中饲料添加剂总产量达1,094万吨,同比增长5.8%。未来中国饲料产量仍可保持2%-3%的增长率,饲料加工行业的维生素需求保持增长,将促进维生素行业市场规模扩大,促进维生素行业发展。

u 生产标准化与技术积累

技术创新是维生素行业发展的驱动因素之一。近二十年,中国维生素行业保持快速发展,生产与应用标准体系逐步完善,推动生产技术规范化发展,同时生产技术及装备迭代升级,促进维生素产能不断提升,同时提升产品质量。在生产标准方面,团体标准作为国家标准与行业标准的补充,是支持生产标准化的良好示范,有助于市场优胜劣汰,促进维生素行业健康发展。在技术积累方面,维生素生产企业积极通过自主研发与合作研发相结合的方式,持续加大维生素产品研发投入,强化技术积累与创新,有助于维生素整个行业创新发展。

中国维生素行业发展趋势

u 行业整合:资源集中化,持续垄断格局

维生素各品种都经历过激烈的市场竞争,企业通过收购、兼并的形式,集中产能、巩固行业地位,维生素行业整合仍在继续。未来,维生素A、C、E等大品种市场格局基本稳定,维生素B1、B2、B3、B7、D3等小品种市场将进一步集中,优质资源向头部企业集中。

u 企业发展:延伸产业链,扩大市场规模

维生素生产企业通过技术研发、收购等方式积极布局下游市场,寻求业绩增长与生产转型。其中包括研发主导型、投资主导型两种布局路线,具体表现为:

(1)通过技术研发,拓展产品线,布局下游市场。企业依托产品与品牌的比较优势,以市场为导向,以主导产品为核心,从中低端向高端升级优化现有产品,从“单一型”向“复合型”优化产品结构,满足各级市场需求,并积极研发新项目、新产品,横向拓展同种维生素的细分市场产品,纵向拓展下游市场产品,强化核心竞争力。

(2)通过企业收购形式,直接进入下游终端市场。维生素广泛地运用于药品、保健食品、食品等领域,生产企业把握市场时机,进军下游行业,是传统维生素生产企业转型与发展的趋势之一。

深度见解

近五年,中国维生素生产工艺与技术突破不大,维生素行业市场以价格为主导,调整行业生产与供应格局,以寻求新的动态平衡。未来,在环保监管趋严的背景下,头部企业采取联合控量保价的市场策略,使维生素行业维持较高的利润水平,维生素产品价格周期逐渐弱化,涨价周期或将延长。