*本文参考报告:《2023年中国AI算法框架行业概览:算法驱动,智变未来》,首发于头豹科创网。

北京时间5月4日,伯克希尔·哈撒韦股东大会拉开帷幕。在问答环节,被问及如何看待生成式AI(人工智能)的潜力时,巴菲特表示自己对AI“一无所知”,但这并不意味着AI技术并不重要。

他生动比喻AI如同被释放的“核能精灵”,既有力助传统产业转型创新、颠覆现有规则的无穷潜力,也可能暗藏未曾预料的风险挑战。

尽管“股神”并不热衷于追逐科技股热点,但涉及AI的企业却占据了伯克希尔投资组合的“半壁江山”,他重仓的苹果、亚马逊、Snowflake等公司都在AI领域有着相当程度的布局。

深入探究AI的内核,AI算法框架的研究与应用正是驾驭这一潜能的核心引擎,它不仅构建起实现人工智能无限可能的技术基石,更是在各个行业中确保AI安全、高效发挥正面效能的关键闸门。

AI算法框架背后究竟隐藏着怎样的底层技术原理?相较于传统的机器视觉,它又为哪些行业打开了全新的应用场景和变革空间呢?

本文,头豹研究院通过了解中国AI算法框架在不同行业的应用场景,通过探究中国AI算法框架的市场发展概况,并分析其未来的发展趋势、竞争壁垒。

01

行业综述

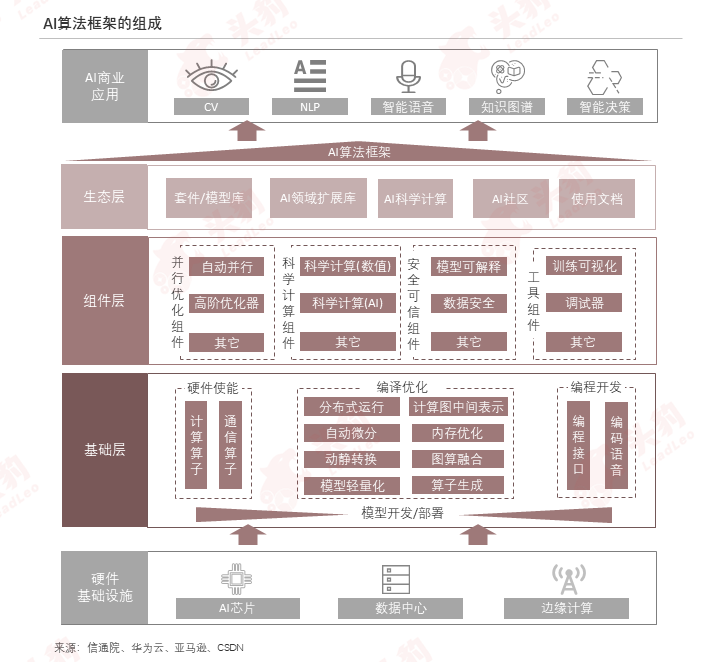

作为AI技术体系的核心,AI算法框架连接硬件与应用,为开发者提供高效统一标准化的平台以增强算法学习效率与模型能力。AI算法框架提供标准化工具和接口,以支持算法模型的设计、训练和验证。

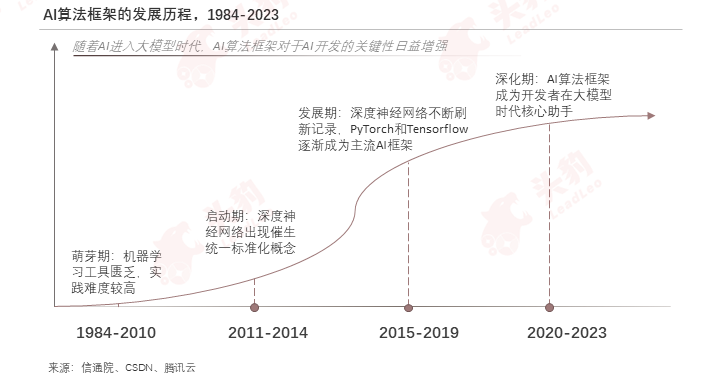

自1980年代机器学习兴起,AI算法框架便旨在为硬件提供标准化工具,以优化效能并防止冗余开发。而随着深度神经网络与大模型时代的到来,这些框架的核心地位愈发凸显。

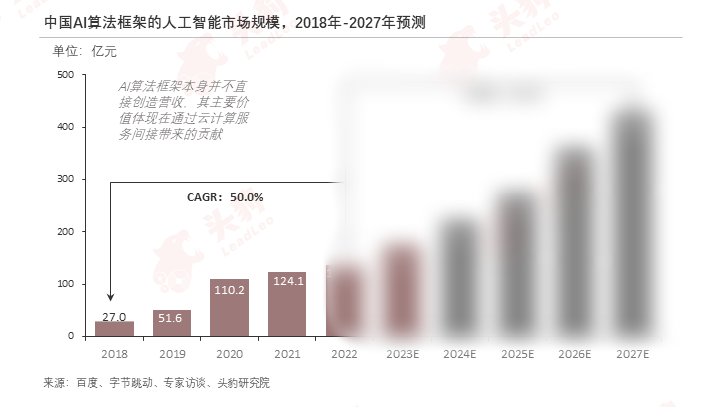

2022年,中国算法框架市场规模已经达到136.6亿元。在大模型技术的推动下,以及国产框架的不断优化之势,市场预计将维持25.7%的复合年增长率,预估到2027年将增长至428.9亿元。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

02

产业链洞察

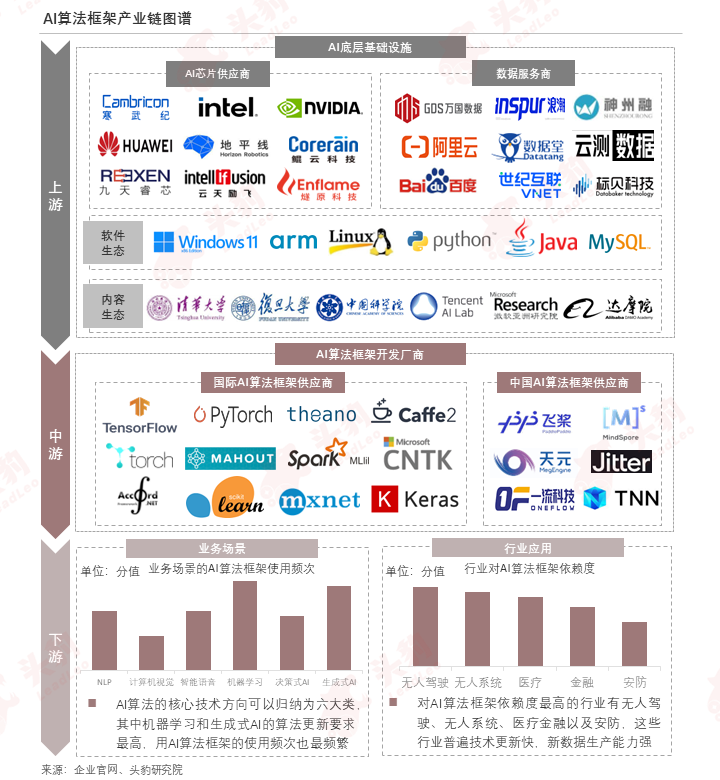

AI算法框架产业链上游由算力基础设施、数据服务商以及算法框架供应商组成;中游为各类AI算法框架开发厂商;下游为AI算法框架的业务场景以及在各行业中的垂直应用。

编程语言是AI算法与硬件之间的关键桥梁。Python和C++目前是AI算法框架的主流开发语言。Tensorflow为开发者提供了广泛的语言支持,Pytorch和飞桨Paddle为易用性和交互性舍弃语言支持丰富度。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

当前,AI生态的主要贡献者是大学研究院和企业研发团队,其中大学的人才数量更多但分散,而企业的顶尖人才主要集中在大厂如谷歌和Meta。其中,大学研究院在数量和人才占比在2023年有显著的提升。

通过采用开源AI算法框架,企业不仅可以充分利用社区驱动的技术迭代和模型资源整合,还能确保代码的透明度,进而加强企业的信任度。尽管这种策略不直接增加营收,但其企业AI综合能力贡献有重要价值。

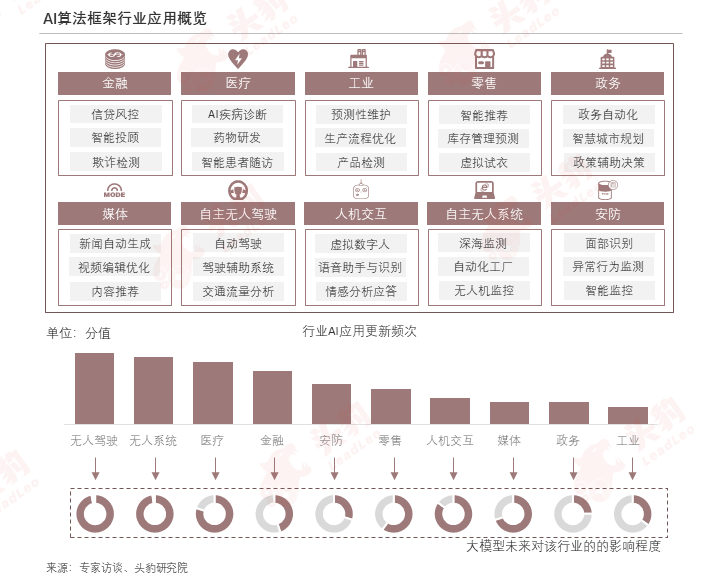

在AI技术应用中,部分场景因其更新频率较高或需多模型协同合作而对AI算法框架的依赖性更强,是AI算法框架的高需求场景。未来,生成式AI的进步可能将成为驱动AI算法框架需求增长的关键因素。

AI算法框架在数据频繁变化和技术快速更新的领域,如无人驾驶和医疗中,依赖度较高,而在技术相对成熟和数据更新频率较低的政务和工业中需求相对较低。

03

发展探析

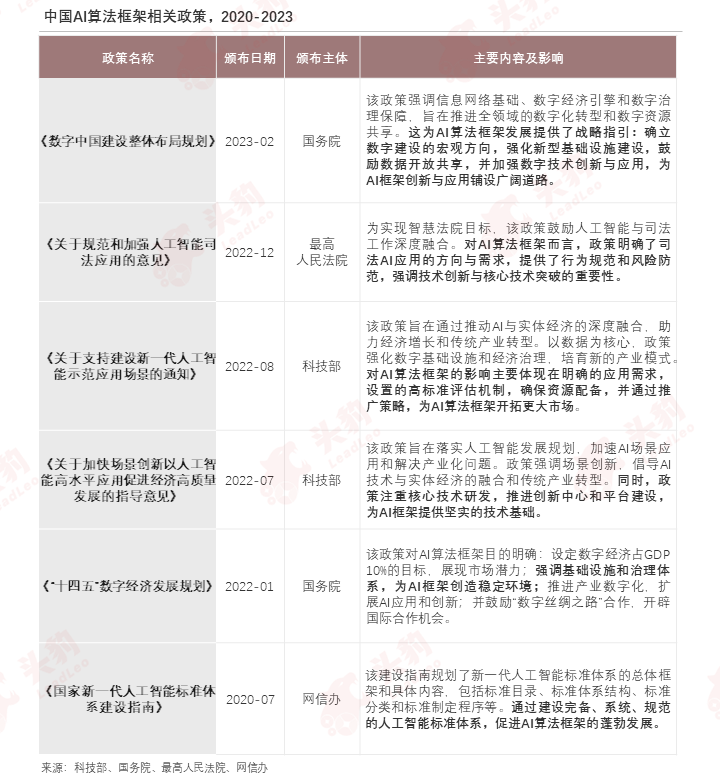

中国政府对AI产业展现了明确的战略扶持,已出台一系列国家级政策指导。在此背景下,AI算法框架作为连接硬软件和实体经济的核心组件,正处于一个有利的政策环境中,发展前景广阔。

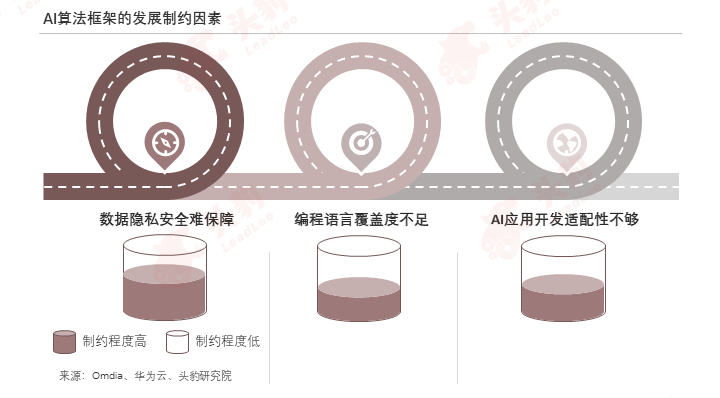

数据隐私安全难保障、编程语言覆盖度不足以及AI应用开发适配性低三大因素制约中国算法框架行业发展。高效的AI算法框架需要核心处理能力以及完善的工具和模型库支持,中国框架在此方面仍需加强。

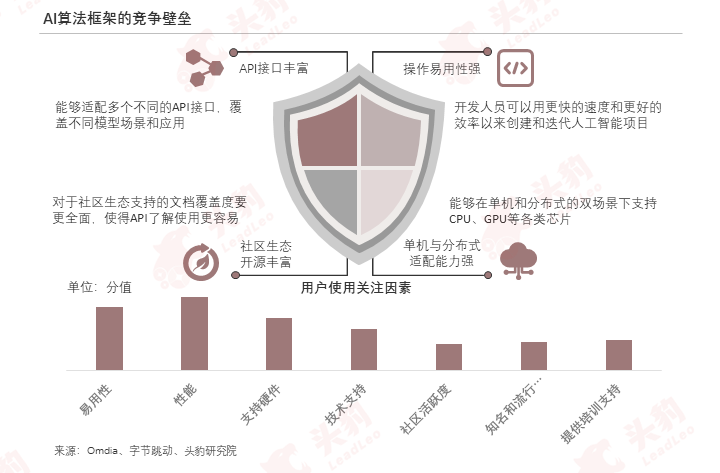

使用AI算法框架的简易程度和计算性能、社区活跃度与文档支持的丰富度,以及对不同应用程序API接口的适配丰富度,是决定用户是否长期使用该AI算法框架进行开发的核心因素。

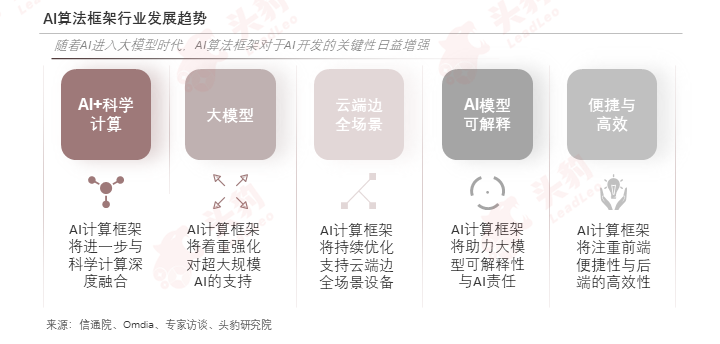

AI算法框架的未来主要聚焦于五大核心趋势,包括AI与科学计算的紧密结合、大模型的优化与适配、云端及边缘设备的全面支持、AI模型透明性的提升,以及前后端在AI开发中的高效协同合作。

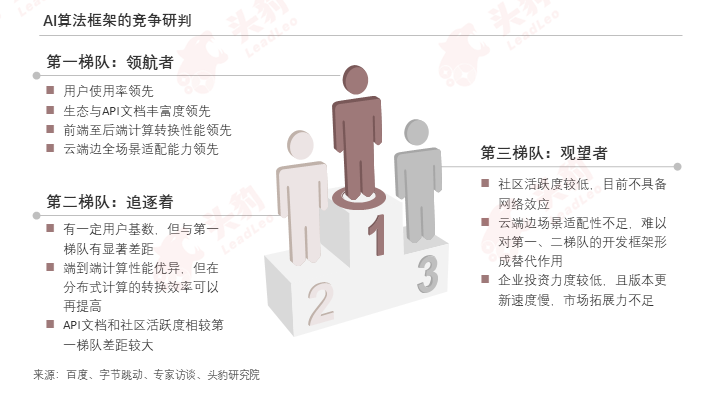

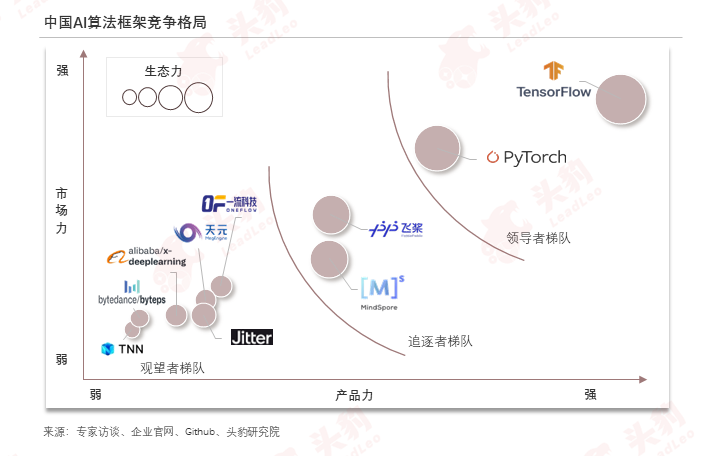

AI算法框架市场竞争可分为三梯队。第一梯队企业用户量大,生态丰富且计算能力领先;第二梯队企业有一定用户基数及计算能力,但与第一梯队有显著差距;第三梯队企业发展瓶颈大,市场信心不足。

算法框架竞争中,领导者包括谷歌和Meta;飞桨与昇思为第二梯队的追逐者;而阿里、腾讯和旷世科技则处于观望者梯队。未来,中国AI框架应结合政策与环境优势,打造更适配本土的AI应用生态。

此外,我们还在报告中完整分析了AI算法框架行业代表企业案例等,可前往文末获取完整版报告。

“读研报 找头豹!”

本文推荐阅读

如您想阅读更多内容

↓↓长按扫描下方二维码获取↓↓