引言

2021年3月Roblox的上市让 Metaverse 元宇宙概念引爆市场, 近400亿美元市值彻底打开了“元宇宙” 行业的想象空间。 Metaverse中, 用户不再刻意区分物理性的真实存在还是数字化的虚拟存在, 更重要的是,元宇宙创造了一个用户与他们的家人、 朋友、 宠物、 喜爱的物品和体验都被虚拟连接的全新环境, 是下一代社交世界的载体。

正文

元宇宙的概念最初来源于1992年美国科幻小说家尼奥•斯蒂文森的《雪崩》, 描述了一个平行现实世界的网络世界-Metaverse, 所有现实世界的人在Metaverse中都有一个化身, 在其中交往和生活。 在当下,元宇宙概念涉及5G、 AI、 区块链、 内容制作等多种元素, 其核心是通过AR(Augmented Reality)或VR(Virtual Reality), 即增强现实和扩展现实技术进行虚拟体验 , AR/VR技术及设备的持续迭代将不断优化用户的数字化生活体验; 基于 AR/VR的数字化服务将围绕各类场景不断渗透, 将为颠覆性沉浸式的元宇宙数字生活体验带来突破, 成为开启元宇宙时代的重要载体。 本报告为元宇宙系列技术研究报告的第一篇, 聚焦AR/VR光学显示设备的行业发展趋势

虚拟现实是融合三维显示技术、计算机图形学、三维建模技术、传感测量技术和人机交互技术等多种前沿技术的综合技术。虚拟现实以临境(Immersion) 交互性(Interactivity)

想象(Imagination)为特征,创造了一个虚拟的三维交互场景,用户借助特殊的输入输出设备,可以体验虚拟世界并与虚拟世界进行自然的交互。

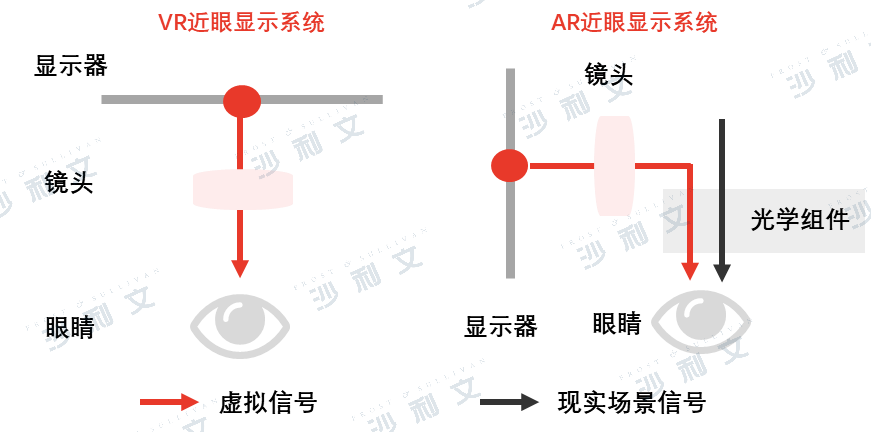

图1 VR、AR设备原理示意

首先简单介绍一下AR/VR设备的定义。AR augmented reality是指将虚拟信息与真实世界融合的技术,VR virtual reality设备指创建和体验虚拟世界的仿真技术,相比之下AR因为要在用户视野中同时展现虚拟图像与真实世界,并要将其融合成一体,其技术难度较VR要高出许多。

VR与AR的近眼显示系统均将显示器上的像素通过一系列光学成像元件形成远处的虚像投射至人眼中。但AR近眼显示系统还需要具备透视功能,需要同时呈现现实场景与虚拟场景画面,成像系统不能挡在视线前方,因此需要多加一个或一组光学组合器件,通过层叠形式,将虚拟信息和真实场景融为一体,互相补充,互相增强。相比之下AR技术实现难度高于VR,主要反映在近眼显示与感知交互领域。VR无需呈现真实场景,更多注重用户与虚拟世界的多通道交互,近眼显示技术要求低于AR。AR侧重将虚拟物与现实场景真实可信的融合,在现有技术方案的分辨率(清晰程度)、视场角(视野范围)、重量体积(美观舒适)等方面存在冲突的情况下,除保证视觉体验外,解决满足类似眼镜全天佩戴便捷等问题成为AR近眼显示领域的重大技术挑战。

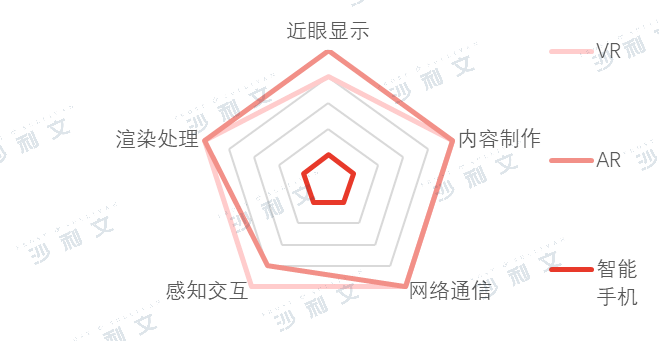

图2 AR/VR技术要求对比

在图2中,我们可以看到ARVR以及智能手机的技术要求对比,由于智能手机的显示与交互集中在显示屏上,目前已经比较成熟,技术要求相比之下不高。而ARVR则在近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作以及网络通信上都提出了更高的要求。两种对比之下,还是AR的技术实现难度更高,主要体现在近眼显示领域,AR要求虚拟图像与显示场景真实可信的融合,在现有的技术方案下,对设备的算力、分辨率以及视场角都提出了重大技术挑战。

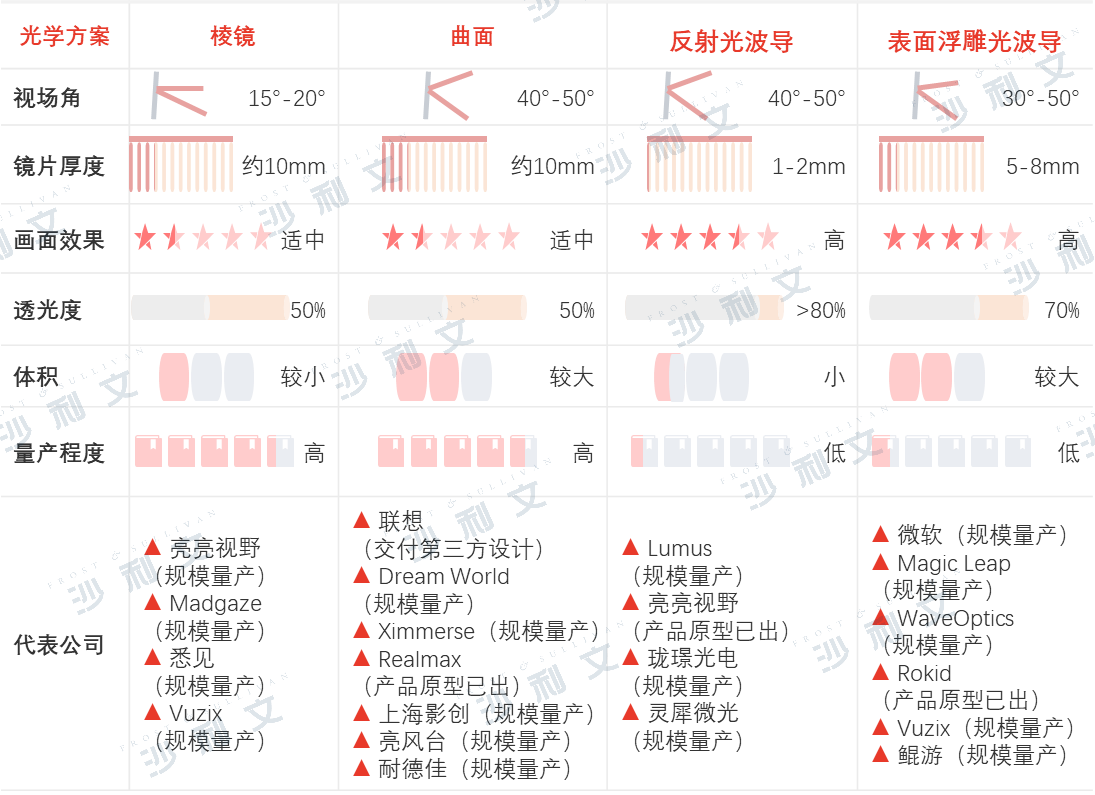

图3 AR光学显示方案比较

当前AR设备的技术路线主要包括棱镜类、曲面反射类、光波导类以及小孔成像类等。其中光波导类是当前最值得关注的技术路线,主要包括三类:反射光波导、衍射光波导。

反射光波导就是所谓的阵列光波导,其通过阵列反射镜堆叠实现图像的输出和动眼框的扩大,代表光学公司是以色列的Lumus,目前市场上还未出现大规模的量产眼镜产品。

衍射光波导包括利用光刻技术制造的表面浮雕光波导(Surface Relief Grating)和基于全息干涉技术制造的全息体光栅波导。

这两种技术是近几年ARVR领域比较受关注的光学技术路线,像HoloLens 2,Magic Leap One使用的是前者表面浮雕光波导,而苹果公司收购的Akonia公司采用的便是全息光波导,另外致力于这个方向的还有Digilens。也就是说今年下半年我们有希望见到的苹果AR设备,很有可能采用的就是该技术路线。我们可以看到,从视场角、镜片厚度、图像质量、以及透光度等指标上来看,光波导的两种技术方案表现均优于现有的棱镜和曲面技术路线。但从技术成熟度以及量产角度考量,还存在着成本过高的问题。像反射光波导是将许多条小棱镜拼接在一起,在生产过程中只要有其中一条棱镜在拼接时产生了偏移,都将对整个波导片的成像质量带来巨大影响。采用此技术路线的AR设备样品的展示效果都很好,但真正量产时可怕的良品率将把成本推到消费者难以接受的高度。另外,表面浮雕光波导则是与芯片使用类似的生产工艺,需要使用光刻机等生产设备,像芯片是在高纯度硅片上刻蚀,表面浮雕光波导则是在玻璃片,即二氧化硅上面刻蚀。与芯片采用类似的工艺,其成本之高可想而知。所以当前光波导技术虽然在各主要技术指标上均处于领先,但还未实现大规模的量产普及的主要原因就是成本问题,但在未来5年内,随着光波导技术的完善与成熟,同时考虑AR其他配套技术的发展带来需求端的增长,光波导技术有望成为AR领域的主流技术路线。

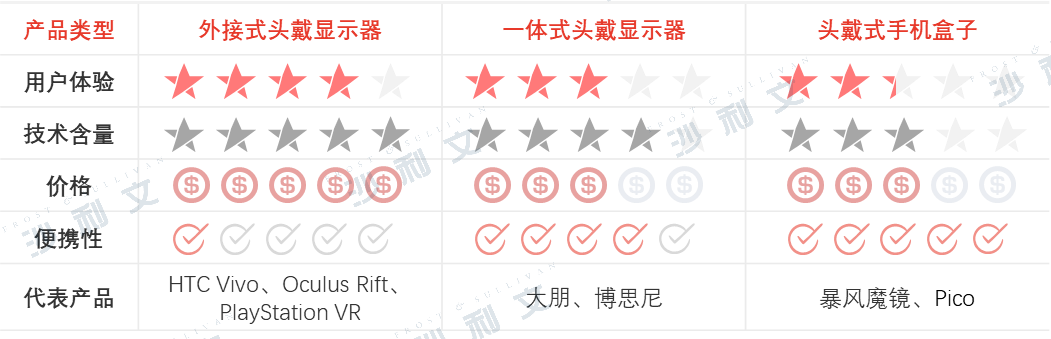

图4 VR头显方案比较

VR设备主要可以分为三种,包括外接式头戴显示器、一体式显示器和手机盒子式。首先可以讲手机盒子式VR设备,是这里面技术含量最低,用户体验也最差的一种。原理就是用手机作为显示器,通过定制的播放软件以及辅助设备,呈现出VR视角。但其成像质量与专业的VR设备难以相比。外接式与一体式的VR设备,区别主要在于外接式需通过数据线、电源线与外界主机连接。这样避免了内置显卡的发热问题与限于设备重量导致的电池续航问题,但同时用户的活动范围就不像一体式一样自由。其实这样也挺好的,戴着VR眼镜,完全看不到现实世界的时候也不适合到处走。

从技术路线上来看,当下主流产品均采用了两片菲涅尔透镜的方案,从设备重量和视场角上来看,优于球面透镜、非球面透镜等方案。菲尼尔透镜较为轻薄,其锯齿状侧面结构有利于保证近距离画面呈像效果的稳定性。目前VR设备光学透镜已开始向混合型菲涅尔透镜、双晶透镜、超材料薄透镜等方向发展。

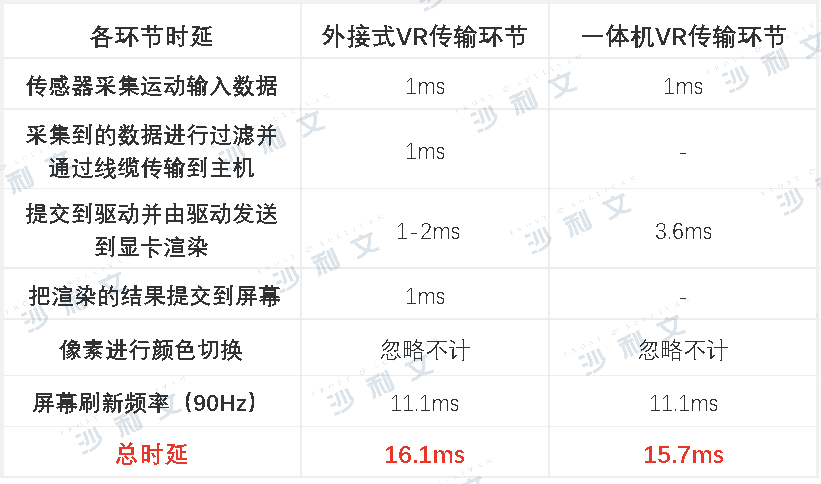

图5 5G技术下VR设备时延情况

ARVR设备作为通往元宇宙的关键接口,其市场需求受到同为元宇宙基础设施的通信技术影响。当前,5G网络的峰值速率可达20Gbit/s、时延可将低至1ms,在5G网络环境下, VR头显整体时延可控制在20ms以内,有效解决用户在4G时代因时延所产生的眩晕感。与此同时,5G技术路径可实现100-1,024Mbps码率,即在90Hz刷新率及H.264压缩协议情况下,可满足4K分辨率所需码率,未来有望满足单眼8K的码率要求。未来5年内,预计5G应用加速带动AR/VR产品性能优化,助力AR/VR设备向医疗、游戏、零售等领域渗透。

从AR/VR设备本身的发展趋势来看,光波导技术有望成为主流技术路线,因其在设备体积、重量、成像质量及视场角等关键技术指标上的优势,光波导技术可助力AR显示设备向更轻薄、更智能的方向发展。

采用光波导技术主要有以下优点:

1、 增大动眼框范围从而适应更多人群,改善机械容差,推动消费级产品实现 – 通过一维和二维扩瞳技术增大动眼框。

2、 成像系统旁置,不阻挡视线并且改善配重分布 – 波导镜片像光缆一样将图像传输到人眼。

3、 外观形态更像传统眼镜,利于设计迭代 – 波导形态一般是平整轻薄的玻璃片,其轮廓可以切割。

4、 提供了“真”三维图像的可能性 – 多层波导片可以堆叠在一起,每层提供一个虚像距离。

另外,光波导技术也有着一些不足之处,比如:

1、 光学效率相对较低 – 光在耦合进出波导以及传输的过程中都会有损失,并且大的动眼框使得单点输出亮度降低。

2、 几何波导: 繁冗的制造工艺流程导致总体良率较低。•

3、 衍射波导: 衍射色散导致图像有“彩虹”现象和光晕,非传统几何光学,设计门槛较高。

但综合来看,光波导技术在可实现量产后仍存在较大的技术优势,有望成为AR近眼显示系统的主流光学解决方案。